引言:规划与定位

八十年代初期,为响应国家发展需求,青海盐湖所领导班子着眼长远,深入谋划科研与生活园区的改造升级。立足于“盐湖研究”与“盐湖学科”的长远发展,科学规划园区科研产业布局,明确以“盐湖科技发展”为主导方向,致力于推动盐湖科技产业的集聚与升级。全所上下统一思想,高度重视园区建设,持续加大基础设施投入。

一、艰苦创业:早期的园区风貌(1985年之前)

回首建所60载峥嵘岁月,园区旧貌换新颜。在早期的拓荒岁月里,科研与生活园区内尚无一座六层以上的科研大楼或高层住宅。

旧实验楼

期间,支撑全所科研运行和生活后勤的核心设施,大多集中于低矮的平房:条件器材处、玻璃加工车间、木工维修组、加工厂机修车间、我国第二代DJS-6型纸带打孔计算机房(第二研究室)、第二研究室青藏铁路岩芯力学组、盐湖地质14C年代测试组、车队、盐田冷冻实验室、第六研究室激光分离提取13C实验室。

1986年,国家“七五”攻关期间,才建成了重要的平房设施—“盐湖化工中间试验室”(简称:中试车间)。

中试车间

二、扎根盐湖:野外工作站的奠基(1957年 - 国家“八五”)

1957年,盐湖研究的先驱们在大柴旦野外工作站开启了“柴达木盆地盐湖研究”的征程。

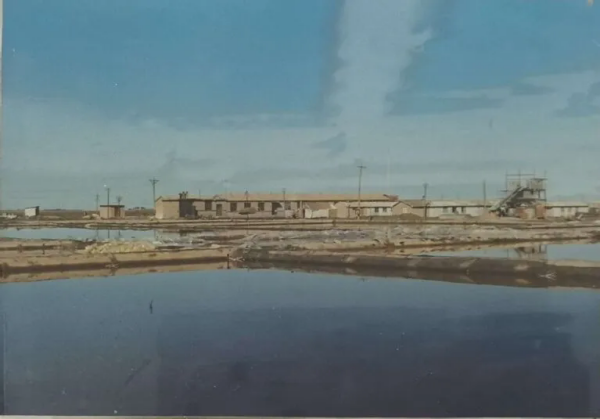

柴达木野外工作站

察尔汗野外工作站

1975至1982年,在察尔汗盐湖设立了意义重大的“752”工地(坐标 dk 864),承担起“青藏铁路盐湖路基基地稳定性研究”的重任,并在此开展“盐湖区域抽卤、盐湖打钻提取岩芯”等关键工作。

国家“七五”期间,在察尔汗盐湖建成“中国科学院青海盐湖研究所察尔汗野外工作站”。该站为国家“七五”科技攻关项目(75-37项)“盐湖提钾综合利用”及后续“八五”盐湖科技攻关奠定了坚实基础,研究所大部分核心科研成果均诞生于此,也为盐湖研究的国际合作交流搭建了平台。

国家“八五”期间,建成了“中国科学院青海盐湖研究所西安二部”,包括3500平方米的实验楼及四栋住宅楼,为张彭熹院士、高世扬院士等长期扎根青海的老科学家、科研人员和工人提供了更好的基础研究与生活保障。

西安二部

三、跨越发展:园区的蝶变与新生(1995年至今)

自国家“八五”“九五”规划起,青海盐湖所的工作与生活园区面貌焕然一新,迎来了巨大发展:

工作区原大门

工作区现大门

生活区旧貌

生活区新住宅楼

2003年12月: 建成12100平方米的综合实验楼,集多功能学术报告厅、先进大型仪器设备平台、图书情报文献中心与阅览室、多媒体会议室/报告厅于一体,为盐湖地球化学、分离提取、分析化学及溶液化学等前沿研究,以及高端盐湖科学实验室建设奠定了坚实基础。

综合实验楼

2004年: 完成锅炉及供水系统等关键基础设施改造。

改造前的锅炉房

改造后锅炉房操作间

2007年4月: 建成5480.99平方米的研究生专家公寓。

研究生专家公寓

国家“十二五”期间(2010年12月): 建成4321平方米的岩芯标本实验楼及中试基地(含化工中试车间)。

岩芯楼

国家“十二五”期间:(2015年12月)建成8436.09平方米的盐湖化工模拟实验楼及4455.96平方米的甘河产业园中试基地。

化工模拟楼

甘河中试基地

2015年(所庆50周年): 完成研究生公寓职工食堂的建设与改造。

改造后的食堂

2019年10月: 利用院里修购修缮专项资金,完成职工健身房体育馆改造。

原机修车间

职工体育馆

四、今昔对比:告别艰苦,拥抱现代

我们铭记60年艰苦创业的历程。1998年之前,职工们排队凭水票打开水、自带小板凳坐在食堂水泥地上听报告、依靠大喇叭传达信息、照明音响条件简陋的景象,已成为历史。

国家“十三五”规划以来,在院条财局的大力支持下,盐湖所园区建设日臻完善:工作区规划合理,基础设施配套管网、优化的给排水与供暖保障系统、道路绿化照明、消防安全设施、配电室、室外健身篮球场、羽毛球场、研究生公寓等一应俱全。

职工健身房

结语:明珠璀璨,未来可期

俯瞰今日的青海盐湖所科研园区,宛如一幅壮美的画卷。这里不仅是青海省重要的科教宣传红色基地,更是西宁市一颗璀璨的明珠,持续为西部经济建设贡献着日益重要的力量。园区的规划与基础设施建设,充分体现了绿色低碳的发展理念,正稳步迈向全国创新驱动型科学园区的行列。